La Rete non solo ha amplificato le modalità di violenza, ma ha creato nuovi spazi in cui la misoginia strutturata si esprime come “norma” tra gruppi.

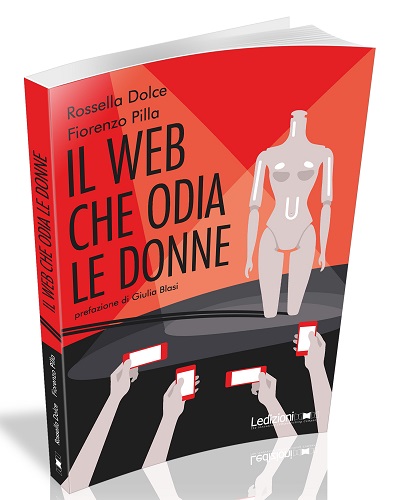

Nel libro “il web che odia le donne” abbiamo già esposto come la “manosphere” — una galassia di chat, forum, gruppi – riesce a raccogliere, catalizzare e indirizzare l’odio verso un gruppo specifico che spesso sono “le donne” ma potrebbero essere anche “gli uomini” perchè il terreno che stiamo esplorando in fondo non guarda in faccia e nell’anima di nessuno. Abbiamo anche visto come l’atto di odiare attivamente diventa identitario: In questi ambienti, la nudità non consensuale non è solo motivo di eccitazione: è simbolo di dominio.

Il gruppo è in questi casi usato come rifugio e giustificazione perchè consideriamo che fenomeni come “Mia Moglie” non nascono da un individuo isolato, ma da una comunità. Un gruppo che ride, commenta, approva, condivide. Lo psicologo Zimbardo lo chiamerebbe deindividuazione: quando l’identità personale si perde nel gruppo, il senso di responsabilità svanisce.

“Non sono stato io, lo fanno tutti.”

Allo stesso tempo, Bandura parlerebbe di disimpegno morale: chi diffonde immagini si giustifica, sposta la colpa sulla vittima (“lei le ha mandate”), o nega il danno (“sono solo foto”).

Non sono esattamente gruppi, queste “bolle digitali” ovvero riproducono dinamiche settarie:- linguaggio tecnico/interno, appartenenza esclusiva, nemico esterno – sono i fattori psicologici di influenza e manipolazione che però nel gruppo appaiono come regole esplicite o implicite che portano i singoli soggetti ad interagire in maniera sempre più frequente e attiva. Questo rafforza l’identificazione del gruppo e riduce di molto e in maniera progressiva la possibilità di uscita o di riflessione critica personale e libera.

L’identità di gruppo è per questo spesso coincisa nel descrivere questi gruppi con il concetto di mascolinità tossica. Questo è un termine che ora suona divisivo, crea contrasto e accende gli animi. Perchè così tanta forza in questi termini? perchè smuovono immediatamente un’attivazione maschile e femminile. Forse proprio perchè si tratta di una regola che definisce un’identità: difendiamo in maniera così forte ciò che riteniamo parte di noi e che suona nella società, al di fuori dalla bolla come “accusa”, “giudizio”.

Dietro l’animosità ancora un’indicazione psicologica per orientarci; Ogni comunità online crea una forma di identità: un “noi” contrapposto a un “loro”.

Secondo la Social Identity Theory di Tajfel e Turner, il senso di appartenenza rafforza l’io — ma può anche generare discriminazione.

Nei gruppi che scambiano nudità femminili, il “noi” è spesso maschile, complice, ironico. Il “loro” è il corpo femminile, ridotto a oggetto condivisibile.

A ruoli inversi, lo stesso con termini opposti. La mascolinità si costruisce sul dominio e sull’umiliazione, in una spirale di validazione reciproca.

Più si partecipa, più ci si sente accettati.

La “manosphere” coglie così un malessere reale (insicurezza, esclusione, blocco relazionale, inesperienza) e lo converta in un linguaggio di rivalsa contro le donne e contro la società che le valorizza. In questo scenario, la nudità non consensuale diventa strumento di legittimazione sociale all’interno del gruppo: colui che “ha accesso” alle immagini, “vince”.

Internet non crea certo questi meccanismi che sono ben noti nella società da molto tempo prima del suo avvento, ma li amplifica.

L’anonimato, la distanza fisica, l’assenza di conseguenze dirette: tutto contribuisce a ridurre l’empatia e a far emergere comportamenti che offline sarebbero impensabili.

John Suler ha definito questo fenomeno online disinhibition effect: dietro uno schermo ci si sente liberi, protetti, invisibili.

E così la trasgressione può diventare una routine.

Ogni “like”, ogni commento ironico, ogni risata è un rinforzo positivo (direbbe Skinner): una piccola ricompensa che spinge a ripetere il gesto, a pubblicare ancora. Il gruppo applaude, e il ciclo continua. A complicare il discorso (ma non a togliere responsabilità) il fatto che non ci si rende conto dall’interno di tale dinamica manipolativa. la possiamo osservare solo nel momento in cui non ci sentiamo coinvolti in prima persona. altrimenti entriamo in un ciclo di vittime e carnefici che si divorano reciprocamente e dovremo solo scegliere una parte.

Il contributo di forza mediatica che fornisce il web alla rete misogina è di certo significativa: algoritmi, logiche di viralità, e comunità chiuse per auto-rafforzarsi. Il modo moderno in cui la violenza acquista nel digitale, persistenza e replicabilità.

Questo rende a livello mediatico la nudità non consensuale non solo evento singolo, ma fenomeno sistemico. Alimentando poi il confronto la segnalazione e l’accusa del sistema ma non un reale cambiamento.

Andando invece ad un’analisi clinica psicologica possiamo trovare le motivazioni individuali: di chi organizza, di chi carica, di chi incoraggia e di chi guarda.

Chi carica le immagini non lo fa sempre per le stesse ragioni. C’è chi vuole vendicarsi dopo una rottura, riaffermare un potere perduto. C’è chi lo fa per vantarsi, per dimostrare la propria virilità o ottenere approvazione. C’è chi prova eccitazione voyeuristica, o chi agisce per pura disinibizione.

In alcuni casi, specie per chi gestisce i gruppi, emergono veri e propri tratti narcisistici o antisociali: assenza di empatia, tendenza a strumentalizzare gli altri, bisogno di sentirsi superiori. Dietro ogni foto diffusa senza consenso, c’è quasi sempre una dinamica di dominio più che di desiderio.

Per quanto riguarda gli spettatori, supportivi e incoraggianti o meno dobbiamo considerare una variabile che nella “manosphere” è una componente centrale, costantemente esposta, toccata, stimolata ma mai nominata nè trattata, come un tabù vergognoso: la frustrazione relazionale, il senso di esclusione e di impotenza che spinge l’essere umano a ricercare conferme in spazi digitali aggressivi. Una emozione negata, una fragilità creata ed esposta e poi mascherata da aggressività.

La nudità altrui diventa così un “trofeo”, un simbolo di potere su qualcuno che non ha dato consenso.

E rispetto al gesto vero e proprio abbiamo ciò che le teorie femministe — da Martha Nussbaum a Judith Butler — indicano come oggettificazione e violenza simbolica: ridurre una persona a immagine, un corpo a merce. E nel digitale, questa violenza diventa virale. Un atto di dominio travestito da libertà di condivisione.

Purtroppo, scopriamo così che il fenomeno non riguarda alcuni singoli problemi individuali, la mancanza di regolamentazione legislativa, la riduzione dei percorsi di educazione sessuale, o meglio riguarda tutto questo più un problema ancora: la presenza di una struttura organizzata di odio di genere in rete. L’hate speech misogino, le immagini intime esposte senza consenso, i forum di Incel, tutte queste forme non sono incidenti isolati ma sue manifestazioni emergenti in maniera temporanea che andranno a ripetersi.

Cosa fare allora?

Restituire umanità al corpo.

Restituire umanità al corpo digitale,

perchè a livello psicologico, la differenza non esiste.

Riconoscere che la forma di violenza psicologica e sociale di cui stiamo parlando sfrutta i meccanismi più profondi della mente umana:

il bisogno di appartenenza, la ricerca di potere, la curiosità voyeuristica e la perdita di empatia.

Capirne le radici non serve solo a punire chi diffonde, ma a riconoscere il sistema che lo permette.

Un sistema fatto di risate, silenzi, e connessioni che cancellano la responsabilità.

riconoscere per poi produrre il cambiamento che non è accusare e difendere ma

far diventare vera azione in fatto che

– senza consenso, non c’è libertà –.